デジタルコンテンツ「家族団らん茶の間の風景」

- ID:10749

SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

家族団らん茶の間の風景

民具解説

水屋

茶の間に置き、食器や食べ物を入れておくたんすです。

テレビ

日本のテレビ放送は昭和28年に始まりました。昭和34年の皇太子殿下の御成婚がテレビで中継されたのをきっかけに一般家庭にもテレビが普及しました。

踏み台

高いところの物を取ったりする時に使った木製の台です。台の中はゴミ箱として使いました。

ちゃぶ台

大正頃から家庭にちゃぶ台が普及し、家族がひとつの食卓を囲んで食事をするようになりました。

火鉢

室内に置き、中の炭を燃やして暖める暖房器具です。素材や形、大きさもいろいろな物があります。

台十能(だいじゅうのう)

炭を運ぶ道具です。熱い炭を入れても畳の上に置けるように、木製の台がついています。

豆炭あんか

豆炭は石炭や木炭の粉を固めたものです。火をつけた豆炭を中に入れて温める道具で、布団の中に入れて使います。

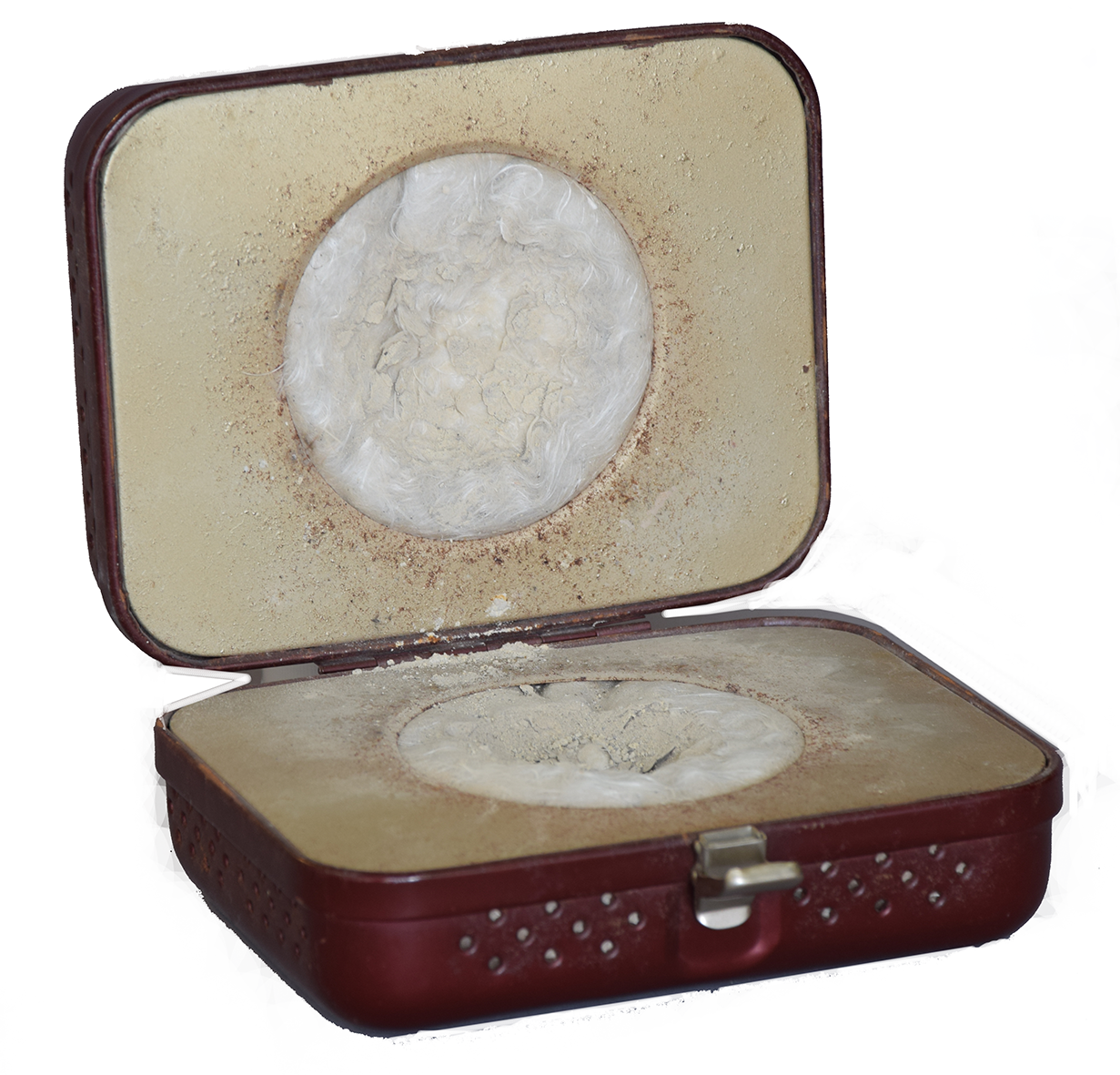

灰式寝炉(はいしきしんろ)

木炭の粉末に麻殻や桐灰などを混ぜて紙筒に詰めた懐炉灰を金属容器の中でゆっくり燃焼させる暖房具です。

やぐらごたつ

木製のやぐらの中に火鉢を入れ、移動できるようにしたこたつです。

あんか

陶器でできており、中の火入れに炭を入れて使います。寝る時に布団の足元に入れたりもしました。

湯たんぽ

陶製や金属製のかまぼこ型や甲羅型の容器の中に熱湯を入れて使います。

ふご

わらで編まれた容器で、中に飯びつを入れてご飯を保温するのに使いました。

飯びつ

羽釜で炊いたご飯を移して食卓に持っていくために使いました。

置き薬

家庭で使える薬を置いておき、使った分だけ定期的に回ってくる薬売りに料金を払う仕組みです。江戸時代に富山で発祥した置き薬(配置薬)は家庭薬として全国に広まりました。

城陽市歴史民俗資料館展示図録55 「ちょっと昔の暮らしと風景-昭和30年代を中心に-」にも今回展示した昔の道具の解説を収録しています。受付前に見本を置いていますのでぜひご覧ください。

お問い合わせ

城陽市役所教育委員会事務局 歴史民俗資料館

電話: 0774-55-7611

ファックス: 0774-55-7612

電話番号のかけ間違いにご注意ください!