○城陽市文書取扱規程

昭和48年4月1日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 収受・受付・配布(第12条~第21条)

第3章 文書の処理(第22条~第34条)

第4章 施行(第35条~第40条の2)

第5章 保管・保存(第41条~第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、城陽市における文書事務の適正かつ能率的な運営をはかるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において「文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録であつて、組織的に用いるもの並びに郵送等による現金、有価証券類をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。

2 この規程において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

3 この規程において「電子文書」とは、電磁的記録のうち文書事務支援システムによる情報処理の用に供するため、文書事務支援システムに記録されたものをいう。

4 この規程において「文書事務支援システム」とは、電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

5 この規程において「完結」とは、起案をする文書にあつては決裁又は施行の終了を、供覧をする文書にあつては供覧の終了をいう。

7 この規程において「引継文書」とは、第44条の規定により文書主管課長が引継ぎを受けた文書をいう。

8 この規程において「保存」とは、第44条の規定により文書主管課長が引継ぎを受けた後において文書を管理することをいう。

(適用区分)

第1条の3 城陽市における文書の取扱いは、法令その他別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

2 城陽市における電磁的記録の取扱いは、法令その他別に定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、常に整理し、その所在及び処理経過を明確にし、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

3 重要文書は、非常災害時には持ち出すことができるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

4 文書は、法令その他別に定めがあるものを除き、関係者以外の者に閲覧させ、謄写させ、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、引継文書にあつては文書主管課長の、引継文書以外の文書にあつては保管をしている課等の長の承認を得たときは、この限りでない。

(文書主管課及び文書主管課長の職務)

第3条 文書主管課は、総務課とする。

2 文書主管課長は、市における文書事務を統括し、文書の収受、発送、保存等必要な事務を掌理する。

3 文書主管課長は、各課(局を含む。以下「各課等」という。)における文書の処理について報告を求める等随時調査し、常に適正かつ円滑に処理されるよう指導するとともに、必要なときは適当な措置を命ずることができる。

(各課等の長の職務)

第4条 各課等の長は、常に文書事務が適正かつ円滑に行なわれるよう留意し職員を指導し、その処理の促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第5条 各課等に文書取扱主任を置く。

2 各課等の文書取扱主任(以下「課文書取扱主任」という。)は、各課等の長が定めるものとする。

3 各課等の長は、課文書取扱主任を定めたとき及び課文書取扱主任に異動を生じたときは、文書主管課長に報告しなければならない。

(文書取扱主任の職務)

第6条 文書取扱主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理し、各課等における文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。

(1) 文書の受理に関すること。

(2) 文書主管課との連絡調整に関すること。

(3) 完結文書の保管及び編冊に関すること。

(4) 文書事務における処理の促進、改善及び指導に関すること。

2 課文書取扱主任が不在の場合は、各課等の長又は各課等の長があらかじめ指名した職員が職務を代行する。

(文書取扱主任会議)

第7条 文書主管課長は、必要により課文書取扱主任会議を招集し、文書事務の連絡調整をはからなければならない。

(文書の伝送)

第8条 各課等の間における文書の伝送(配布、合議決裁等をいう。)は、原則として文書取扱主任を通じて行なうものとする。

(文書の分類)

第9条 すべての文書は、別に定める文書分類表の区分により分類、整理、処理するものとする。

2 文書主管課長は、文書分類表について必要な調査を行ない、その適正をはからなければならない。

(文書の記号及び番号)

第10条 収受、発送文書には、記号及び番号を付するものとする。ただし、軽易なものについては省略することができる。

2 文書の記号及び番号は、次の各号に掲げるものを連記して表示しなければならない。

(1) 文書処理年度の字

(2) 市名の首字

(3) 各課等の記号(別表第1)

(4) 文書事務支援システムによる文書番号

(文書処理の年度)

第11条 文書処理に関する年度は、別に定めがあるもののほか、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第2章 収受・受付・配布

(文書の収受)

第12条 市役所に到着した文書は、すべて文書主管課において収受する。ただし、各課等に直接到着した文書及び各課等が電子情報処理組織又はファクシミリを介して受信した文書は、各課等において収受するものとし、収受した文書の処理については文書主管課が行う処理の例によるものとする。

(料金不足等)

第13条 文書主管課長は、料金未納または料金不足の郵便物等は、未納または不足料金を支払い収受することができる。

(時間外到着文書の取扱い)

第14条 勤務時間外に到着した文書は、宿日直に従事する職員が受領し、すべて文書主管課に引渡すものとする。

(収受文書の処理)

第15条 文書主管課において収受した文書は、親展文書(私文書等これに準ずるものを含む。以下同じ。)を除き、すべて開封し、次に掲げる方法により処理する。ただし、別に定められた方法により処理するものは、この限りでない。

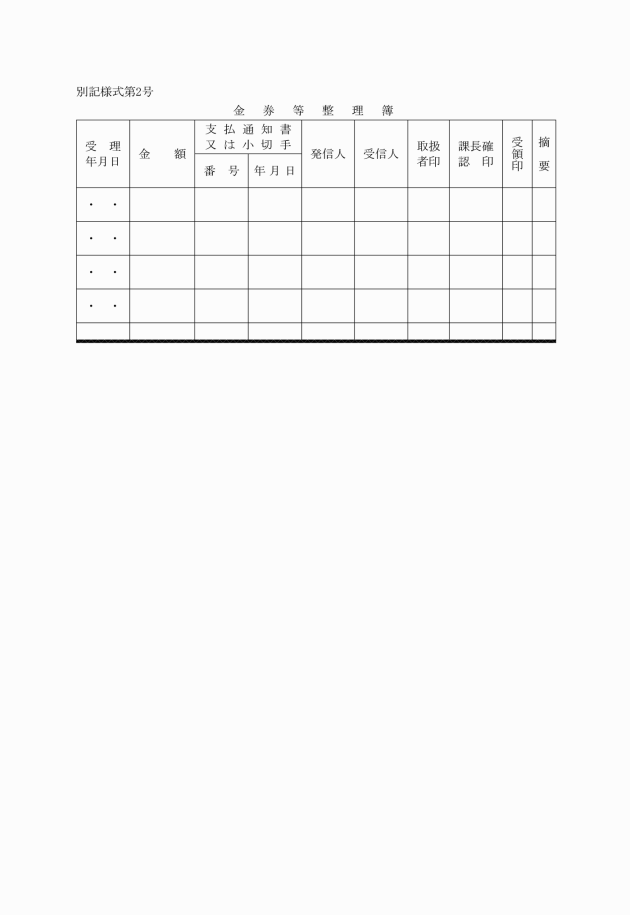

(1) 現金、有価証券、金券等は、金券整理簿(別記様式第2号)に登録し、関係課に送付するものとする。

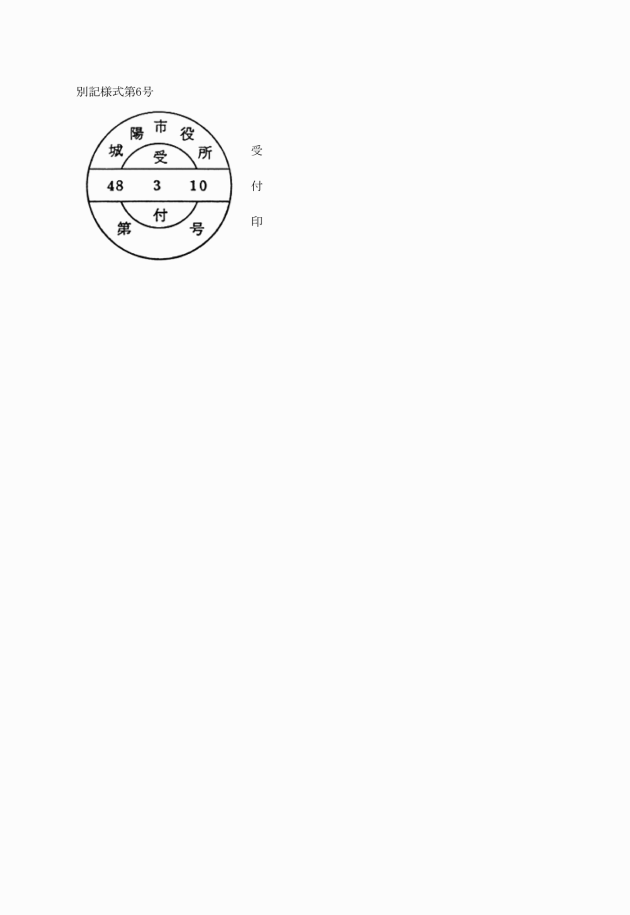

(2) その他の一般文書は、すべて受付印(別記様式第6号)を押印し、文書主管課に設置する文書配布棚に配布する。

(3) 審査請求書等到着日時が権利の得失に関係する文書は、受領時刻を記入し封皮を添付して課文書取扱主任に送付しなければならない。

(収受文書の記録)

第16条 各課等は、文書の配布を受けたとき又は収受したときは、文書事務支援システムに件名その他必要な事項を記録しなければならない。

2 回答期限の指定のある文書は、文書事務支援システムにその期限を記録しなければならない。

3 各課等は、第1項の規定により文書事務支援システムに記録した場合において収受番号を取得したときは、当該文書の受付印影内(磁気ディスク、磁気テープ等の記録媒体にあつては当該記録媒体)に収受番号を記入しなければならない。ただし、受信した電磁的記録を文書事務支援システムに記録したときは、この限りでない。

4 前3項の規定は、次に掲げる文書には適用しないものとする。

(1) 窓口事務に関する届書、願書、申告書及び通知書

(2) 儀礼的な通知書、案内書等で軽易なもの

(3) 官報、公報、新聞、雑誌その他これに準ずるもの

(4) 請求書、領収書、見積書及び送り状

(5) その他前各号に掲げるものと同程度に軽易なもの

第17条 削除

(文書によらないものの処理)

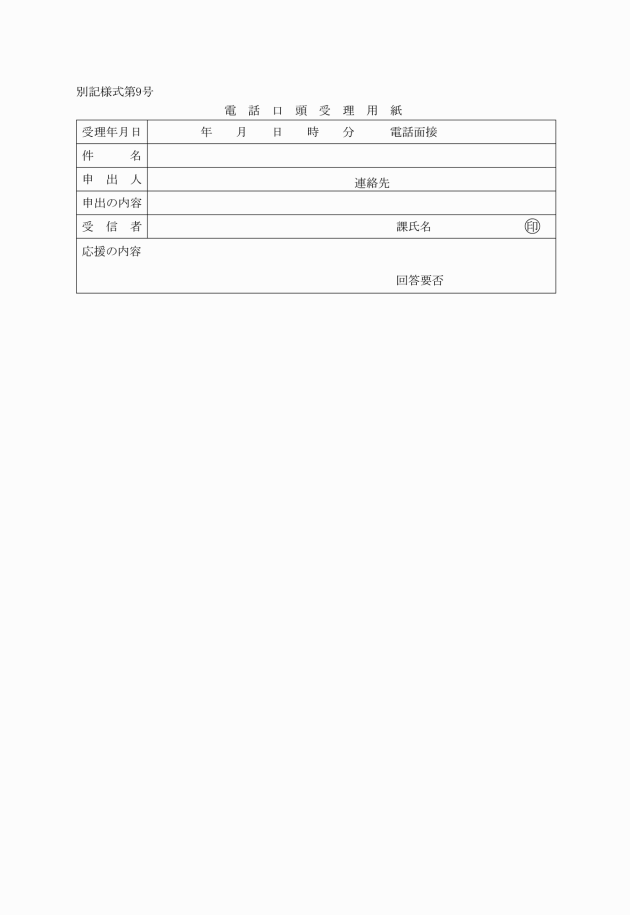

第18条 電話又は口頭により受理した重要な事項は、電話口頭受理用紙(別記様式第9号)に記入し、又は文書事務支援システムに記録し、以後直接収受文書と同様の取扱いをする。

(2以上の課に関連する文書の配布)

第19条 文書主管課は、収受した文書のうち2以上の課に関連する文書があるときは、当該文書の処理に最も関係が深いと認められる課に配布しなければならない。

2 前項による文書を受領した場合、課文書取扱主任は、課長の指示によりその写しを関係課に送付しなければならない。ただし、軽易なもの等にあつては、回覧でこれにかえることができる。

(親展文書の取扱い)

第20条 文書取扱主任は、親展文書の配布を受けたときは、直ちに名宛人に送付しなければならない。

2 親展文書の受信者は、閲覧後秘密文書を除き、直接受領文書と同様に処理しなければならない。

(要望文書等の取扱い)

第21条 市民相談主管課長は、要望文書等を受けたとき市民相談カードを作成し、所管部長に送付する。

2 所管部長は、市民相談処理カードに記入し、市民相談主管課長に送付する。

3 市民相談主管課長は、決裁を受けて速やかに要望者等に文書等で回答する。

第3章 文書の処理

(配布文書等の処理)

第22条 課文書取扱主任は、文書の配布を受けたとき又は収受したときは、直ちに文書を各課等の長の閲覧に供さなければならない。

2 課文書取扱主任から文書の配布を受けた各課等の長は、課長補佐又は係長に処理要領等を指示しなければならない。ただし、異例又は重要と認められる文書については、各課等の長の判断により、部長、理事、副市長又は市長の閲覧に供するとともに協議し、課長は、課長補佐又は係長に処理等の要領を指示しなければならない。

3 課長補佐又は係長から指示を受けた担当者は、指示事項に従い、速やかに起案その他の手続をとらなければならない。

(処理期限)

第23条 配布を受けた文書の処理は、原則として5日以内とする。ただし、別に期限のあるものについては、所定の期限までに処理するものとする。

2 担当者は、事務の性質上その処理が長期にわたるもの及び前項の期日内に処理が困難な場合は上司に伺い、その指示を受けなければならない。

(処理の督促)

第24条 各課等の長は、前条による処理期限を過ぎてもなお処理されない文書について毎週1回以上調査し、必要な指示及び措置を行ない、すみやかに処理させなければならない。

(事案の処理)

第25条 事案の処理は、次に掲げる場合を除きすべて文書で行い、上司の決裁を受けなければならない。ただし、第2号に掲げる場合においては、事案の処理後すみやかに文書を作成するものとする。

(1) 処理に係る事案が軽易なものである場合

(2) 上司の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

(3) あらかじめ定められた方法により処理する場合

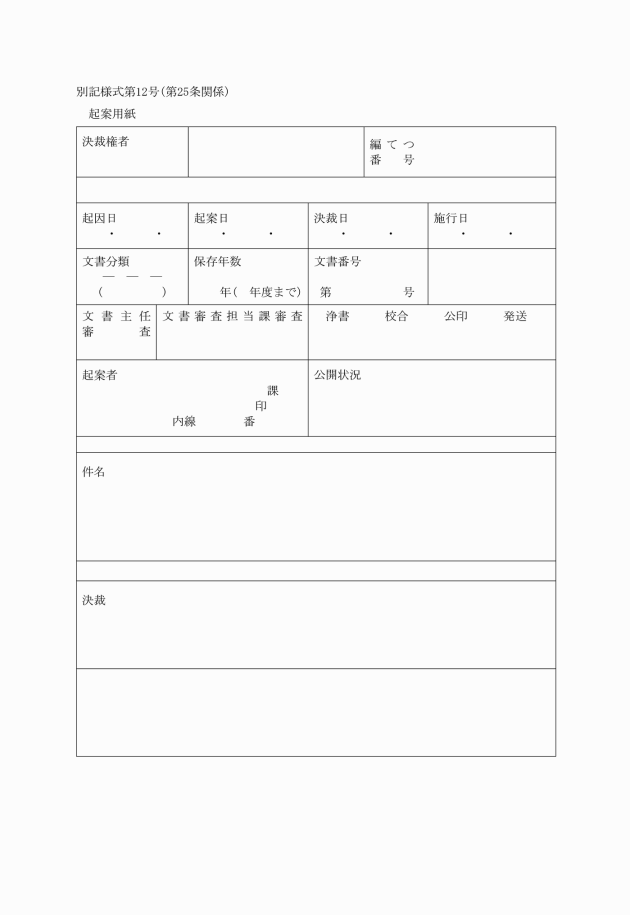

2 起案は、文書事務支援システムに件名、起案を行うべき理由その他必要な事項を入力し、電子文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、起案用紙(別記様式第12号)を用いて行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは別に定める決裁方法によることができる。

(1) 定例のもので、一定の簿冊等により処理できるもの

(2) 特に軽易なもので、文書の余白で処理できるもの

(3) 別に定めのあるもの

(文書の作成)

第26条 文書の起案にあたつては、次の事項に留意して行なわなければならない。

(1) 原則として一事案ごとに作成すること。

(2) 起案の理由、説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書資料等を添付すること。

(3) 同一事案で起案が重なる場合はその完結に至るまで関係書類を添付すること。

(4) 経費の伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。

(5) 施行期日のあるものは、余裕をもつて起案し、必要な機会を失わないようにすること。

(6) 収受文書に基づいて起案した文書には、必ず収受文書を添付すること。

第27条 起案は、次の要領により作成する。

(1) 件名は、内容が容易に判明するよう明確かつ簡潔にする。

(2) 宛先は機関名及び代表者名を記入し、経由を必要とするときは、経由先を明示すること。

(3) 秘密を要するもの、その他特殊な取扱いを要するものは、その旨記入すること。

(4) 合議を要するものは、合議部課名等を起案用紙に記入し、又は文書事務支援システムに記録すること。

2 保存期間は第46条の区分による。

(文書審査)

第28条 課文書取扱主任は、次の事項を審査し、文書の作成、処理について指導しなければならない。

(1) 決裁区分、保存年限、文書分類、施行等文書の処理方法は正しいか。

(2) 合議、決裁にあたり必要な説明、資料、その他の要件が十分か。

(3) その他公文書作成に必要なこと。

2 前項による処理が終らなければ、他課への合議、決裁、浄書等文書に関する以後の処理をしてはならない。

(合議)

第29条 事案の内容が他の部課等に関係ある場合は、関係部課等の長に合議しなければならない。

2 合議を受けた部課長に異議があるときは主管課長と協議し、なお決定しないときは双方の意見を付して上司の決裁を受けなければならない。

(事前協議)

第29条の2 他の部の所掌事務に関係する事案については、前条の合議にかえてあらかじめ関係部と協議し又は文書の写しを送付して、意見をもとめ意見の調整をすることができる。

(決裁・合議の順序)

第30条 決裁及び合議の順序は次のとおりとする。

(1) 決裁は、関係係員、係長、課長補佐にりん議のうえ、課長、次長、部長、理事及び副市長を経て市長に受けるものとする。

(2) 合議を要する場合は、所属部課長の決裁後、関係各部課に回付するものとする。

(3) 市の例規等に関する文書は、所属部課長の決裁後、文書主管課長に合議し、法令審査委員会の審査を経た後、理事、副市長を経て市長の決裁を受けるものとする。

(合議書の再回付)

第31条 合議を受けた文書について、その結果を知ろうとするときは、決裁欄に「要再回付」と朱書し、又は文書事務支援システムにその旨を記録し、再回付を要求することができる。

2 前項の要求があつた場合、主管課長は、当該文書の施行前に再回付しなければならない。

(合議・決裁の取扱い)

第32条 文書の合議、決裁を受ける場合は、次の方法により取扱うものとする。

(1) 課内におけるりん議、決裁は起案者が取扱う。

(2) 課外の合議、決裁はすべて課文書取扱主任を通じて行なう。

(3) 市長及び副市長の決裁は、秘書広報課において取扱う。

(4) 理事に係る文書は、所掌事務所管課等において取扱う。

(5) 市議会の議案となる文書は、決裁後財政課で取扱う。

2 緊急を要するものについては、課文書取扱主任に連絡のうえ、起案者自ら処理するものとする。

(決裁年月日の記録等)

第33条 電子文書による起案に係る決裁が終了したときは、決裁年月日その他必要な事項を文書事務支援システムに記録しなければならない。

2 起案用紙を用いる起案に係る決裁が終了したときは、決裁年月日その他必要な事項を文書事務支援システムに記録するとともに起案用紙に決裁年月日を記入しなければならない。

(合議・決裁文書の変更)

第34条 合議・決裁後に内容変更または廃案にした場合は、その合議・決裁順序に従い、再度合議、決裁を受けなければならない。

第4章 施行

(登録)

第35条 施行を要する文書は、すべての最終決裁終了後次の区分により登録し登録番号をもつて施行する。

(1) 城陽市公告式条例(昭和26年城陽市条例第1号)によるもの等は、それぞれの番号簿

(2) その他の普通文書は、文書事務支援システム

2 電子文書による起案に係る施行を行つたときは、施行年月日その他必要な事項を文書事務支援システムに記録しなければならない。

3 起案用紙を用いる起案に係る施行を行つたときは、施行年月日その他必要な事項を文書事務支援システムに記録するとともに起案用紙に施行年月日を記入しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、文書の登録を省略することができる。

(1) 窓口事務に関する証明書等で軽易なもの

(2) 軽易な事務連絡等で公印を使用しないもの

(3) その他、文書主管課長が必要がないと認めたもの

5 同一文書を同時に異つた宛先に発する場合は、必要により番号の後に枝番号を付して区分することができる。

(施行日)

第36条 文書の施行日は前条第1項による登録の日とする。ただし、特に定める日があるときは、文書主管課長と協議のうえ定めることができる。

(浄書・印刷)

第37条 浄書・印刷の必要な文書は、各課において処理する。

(施行者名)

第38条 文書の施行者名は、市長又はその他の機関の長名をもつてするものとする。ただし、特に軽易なものにあつては市役所名又は部課名を用いることができる。なお、特に必要な場合は副市長名、理事名又は部課長名を用いることができる。

(公印)

第39条 施行文書は、公印を押印しなければならない。ただし、文書主管課長に報告することにより、押印を省略することができる。

2 公印を使用する場合は、城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)その他規程の定めるところにより、公印保管者の許可を受けなければならない。

(発送)

第40条 文書の発送は原則として文書主管課で取扱う。

2 発送方法は郵送または送達とする。

3 郵送する文書は、封入又は包装し、宛先、取扱部課名、郵便番号を記入のうえ、文書主管課長に提出しなければならない。

4 その他必要事項は文書主管課長がこれを定める。

(未完結文書の保管)

第40条の2 各課等の長は、電子文書以外の未完結文書を文書分類番号により整理し、未完結用ファイル等に収納して常にその所在を明らかにしておかなければならない。

第5章 保管・保存

(文書の保管)

第41条 起案に係る施行(施行を要しない文書にあつては、決裁)が終了したときは、その文書の件名、完結した日その他必要な事項を文書事務支援システムに記録しなければならない。

2 電子文書以外の文書については、完結を確認のうえ、年度及び文書分類番号別に区分し、第45条の規定により編冊しなければならない。

(1) 電子文書 保存期間が経過するまでの間

(2) 編冊文書

ア 保存期間が3年を超える文書 当該完結年度の終了後1年間

イ 保存期間が3年以下の文書 保存期間が経過するまでの間

4 文書の保管者は、編冊文書を常に整理し、必要により広く活用できるよう保管場所に注意しなければならない。

(文書の完結日)

第42条 文書の完結日は、概ね次に掲げるところによる。

(1) 例規、公示、令達文書は、所定の手続により公布した日

(2) 一般文書は、施行又は発送を終つた日

(3) 契約関係文書は、契約締結の日

(4) 賞状、辞令等は、本人に交付した日

(5) その他の文書(伺い、復命、届等)は、最終決裁終了の日

(6) 帳簿類は、最終の記録を終つた日

(秘密文書の保管)

第42条の2 各課等の長は、各課等で処理又は保管する秘密文書については、その指定をしておかなければならない。

2 前項の秘密文書は、城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている文書をいう。

3 第1項の指定は、当該文書の作成を命ずるとき又は収受したときに行うものとする。

4 各課等の長は、秘密文書を金庫又は鋼鉄製の書類箱に保管し、かつ、常時その異常の有無を確認しなければならない。

(編冊文書の貸出し)

第43条 編冊文書の貸出しを受けようとする者は、当該文書を保管する課等の長の指示に従わなければならない。

(文書のマイクロフイルム化)

第43条の2 10年以上の保存を必要とする文書、図画、台帳、証拠書類等で必要のあるものは、マイクロフイルム化をすることができる。

2 前項により作成されたマイクロフイルムは、原本と同等の証拠能力を有するものとみなし、撮影後の原本は廃棄することができる。

3 マイクロフイルムの品質及び証拠能力を厳正なものにするため、必要な事項は別に定める。

(編冊文書の引継ぎ)

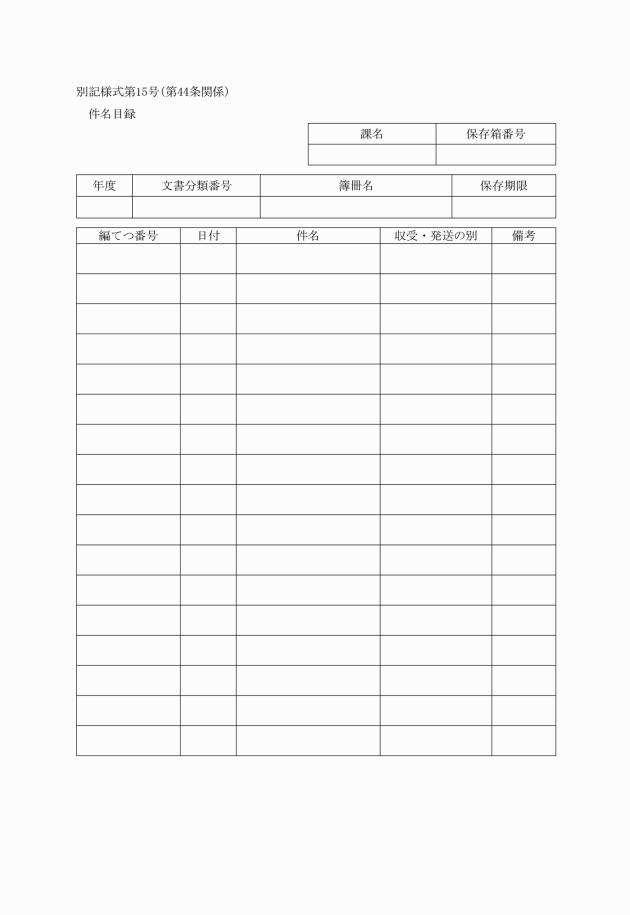

第44条 課文書取扱主任は、保管期間を経過し、なお保存の必要のある編冊文書については、保存箱に収納し、件名目録(別記様式第15号)の写しその他必要な書類を添付し文書主管課長に引き継がなければならない。ただし、これにより難い編冊文書については、この限りでない。

2 台帳類等で常時使用する文書は、常用文書として移換えを行わないで、現年度扱いにする。

3 編冊文書の引継ぎを受けた文書主管課長は、編冊に関する必要事項について審査し、修正を求めることができる。

(完結文書の編冊)

第45条 完結文書は、次の要領により編冊するものとする。

(1) 保存期間、文書分類番号別に区分し、文書の完結順に編冊する。

(2) 編冊した文書には1件ごとに文書の右上に綴込番号を記入し、各簿冊ごとに必要に応じ文書事務支援システムに記録された事項を出力することにより、件名目録の形式で書面を作成できるようにしておく。

(3) 文書の種類により適宜区分紙を用い、区分を明確にする。

(4) 1冊の厚さは概ね6cm綴り幅は概ね8cm~9cmとし、適宜分冊し、分冊したものには、一連番号を付する。

(5) 保存上必要があると認められるときは、区分用紙を用いて年度を明確にし、数年度分をあわせて編冊することができる。

(6) 2以上の分類に関係する文書は、最も関係の深い分類に入れる。

(7) 年度をこえて処理した文書は、その文書の完結した年度に入れる。

(8) 図面等同一簿冊に編冊できないものは、その旨を関係文書に明記し、別に編冊して分冊として取扱う。

(9) 簿冊に編冊できないものは、箱に入れ簿冊と同様に処理する。

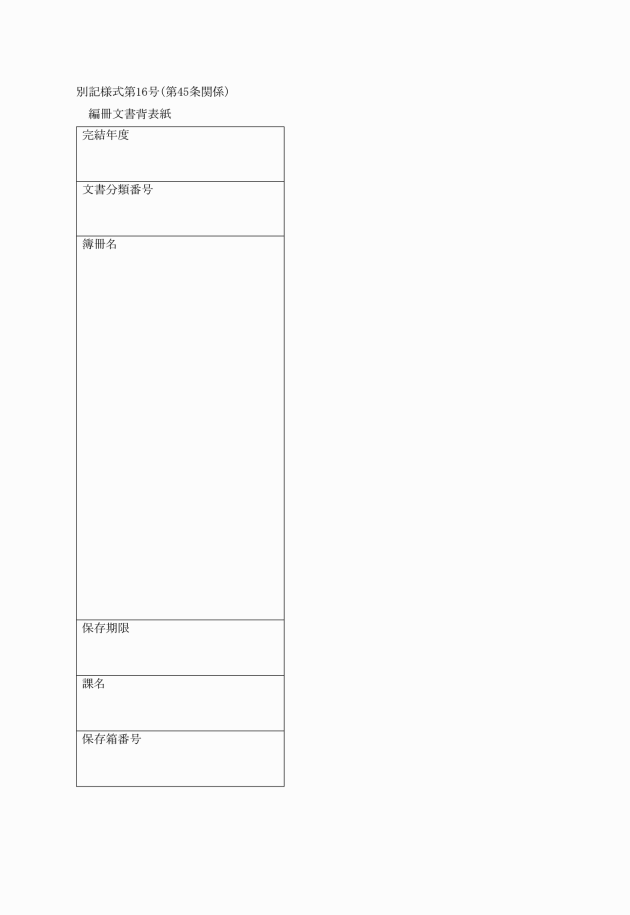

(10) 各簿冊には背表紙(別記様式第16号)をつけ、必要事項を記入しなければならない。

(保存期間)

第46条 文書の保存期間の種別は、法令その他別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、この規程に定める期間が法令等に定める期間を超えるものについては、この規程の定めるところによる。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 文書の保存期間は、法令等の定め、当該文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるものとする。

3 決裁又は供覧を経ない文書は、事務処理上必要な期間保管し、又は保存するものとする。

(保存期間の起算)

第47条 文書の保存期間は、文書の完結日の属する年度の翌年度から起算する。

2 第41条の規定による保管期間は、保存期間に算入する。

3 第1項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間は、その常用期間が終了した日の属する年度の翌年度から起算する。

(文書の保存)

第48条 文書主管課長は、第44条により引継ぎを受けた文書について、保存期間中書庫に収蔵し、文書の所在を明確にしなければならない。

(その他文書の保管)

第49条 文書主管課長に引継ぎした文書以外の文書については、各課等の長の責任において保管しなければならない。

(書庫の管理)

第50条 書庫は、文書主管課において管理する。

2 書庫への立入り、文書の出入れについては、文書主管課長の指示に従わなければならない。

(引継文書の貸出し)

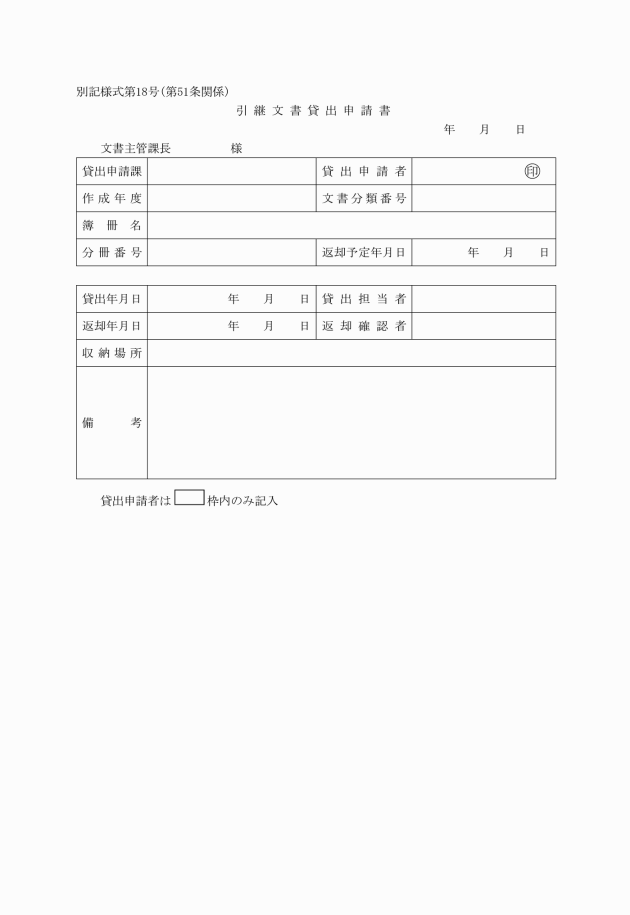

第51条 引継文書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ引継文書貸出申請書(別記様式第18号)を文書主管課長に提出して承認を受けなければならない。

(文書の廃棄等)

第52条 文書主管課長は、毎年1回以上保存期間を経過した文書について調査し、当該文書を所管する課等の長と協議のうえ、文書主管部長の決裁を受けて当該文書を廃棄しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保存期間が経過した文書であつても、保存の必要があると認めるときは、期間を定めて保存することができる。

3 保存期間が経過する前の文書であつても、保存する目的が失われた文書又は保存の必要がないと認められた文書は、当該文書を所管する課等の長と協議のうえ、文書主管部長の決裁を受けて当該文書を廃棄することができる。

4 永年保存に属する文書で保存期間が20年を経過したものは、当該文書を所管する課等の長と協議のうえ、市長の決裁を受けて、保存の必要がないと認められるときにあつては廃棄を、歴史的価値があると認められるときにあつては歴史民俗資料館に引継ぎをするものとする。ただし、これにより難いと認められるときは、引き続き保存することができる。

5 文書の廃棄は、溶解、焼却又は裁断等により処理しなければならない。ただし、電磁的記録の廃棄は、記録の消去その他の記録が判読できない方法により処理しなければならない。

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年7月29日訓令甲第3号)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

附則(昭和49年11月20日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

附則(昭和50年7月28日訓令甲第3号)

この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

附則(昭和51年7月31日訓令甲第9号)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

附則(昭和51年12月23日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年4月17日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年7月23日訓令甲第5号)

この規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年8月1日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年10月1日訓令甲第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年10月15日から施行する。

附則(昭和56年4月10日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年5月16日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年2月1日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年6月1日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年4月1日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

附則(昭和61年12月27日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第22条の改正規定、第40条の次に1条を加える改正規定、第42条の次に1条を加える改正規定、第44条、第47条及び第52条の改正規定、別記様式第11号の次に1様式を加える改正規定並びに別記様式第12号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年の文書処理は、改正後の第11条の規定にかかわらず、昭和61年1月1日から昭和62年3月31日までの期間とする。

附則(昭和62年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(昭和62年5月1日訓令甲第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成元年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成2年6月30日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

附則(平成4年10月30日訓令甲第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成5年6月1日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成6年11月1日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の別記様式第12号の規定による起案用紙は、なお当分の間使用できるものとする。

附則(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成7年8月1日訓令甲第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成8年5月1日訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成10年(1998年)4月1日訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成10年(1998年)6月5日訓令甲第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成12年(2000年)1月17日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成12年(2000年)3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

附則(平成14年(2002年)6月3日訓令甲第3号)

この規程は、平成14年(2002年)7月1日から施行する。

附則(平成15年(2003年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

附則(平成15年(2003年)3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

附則(平成16年(2004年)4月1日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成17年(2005年)4月1日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成21年(2009年)12月28日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年(2010年)1月1日から施行する。

附則(平成22年(2010年)3月31日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

附則(平成22年(2010年)12月28日訓令甲第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の城陽市文書取扱規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は作成した文書について適用し、施行日前に取得し、又は作成した文書については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新規程第52条の規定は、施行日前に取得し、又は作成した文書についても適用する。

(経過措置)

4 この規程による改正前の城陽市文書取扱規程に規定する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

5 新規程第10条第2項第4号に規定する文書番号については、平成22年度(2010年度)において既に付した改正前の第10条第2項第4号の規定による登録番号にかかわらず、施行日に新たにその番号を起こすこととする。

附則(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

附則(平成24年(2012年)3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

附則(平成24年(2012年)12月28日訓令甲第6号)

この規程は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。

附則(平成26年(2014年)3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

附則(平成26年(2014年)3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

附則(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

附則(平成28年(2016年)3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

附則(平成30年(2018年)3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

附則(平成31年(2019年)3月29日訓令甲第3号)

この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

附則(令和2年(2020年)3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

附則(令和5年(2023年)3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

附則(令和6年(2024年)3月29日訓令甲第2号)

この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

各課等の記号

課等名 | 記号 |

(市長直轄組織) | |

危機・防災対策課 | 危 |

企画管理部 | |

秘書広報課 | 秘 |

政策企画課 | 政 |

人事課 | 人 |

デジタル推進課 | デ |

総務部 | |

総務課 | 総 |

税務課 | 税 |

財政課 | 財 |

管財契約課 | 管契 |

市民環境部 | |

市民活動支援課 | 市支 |

環境課 | 環 |

市民課 | 市 |

福祉保健部 |

|

福祉課 | 福 |

高齢介護課 | 高 |

健康推進課 | 健 |

子育て支援課 | 子 |

鴻の巣保育園 | 鴻 |

青谷保育園 | 青 |

国保医療課 | 国 |

まちづくり活性部 | |

東部丘陵整備課 | 東 |

新名神推進課 | 新 |

商工観光課 | 商 |

農政課 | 農 |

都市整備部 | |

都市政策課 | 都 |

管理課 | 管 |

土木課 | 土 |

消防本部 |

|

消防総務課 | 消総 |

予防課 | 消予 |

消防署 |

|

警防課 | 消警 |

救急課 | 消救 |

久津川消防分署 | 消久 |

青谷消防分署 | 消青 |

会計課 | 会 |

上下水道部 |

|

経営管理課 | 経 |

上下水道課 | 水 |

教育委員会 |

|

学校教育課 | 学 |

施設管理課 | 施 |

富野幼稚園 | 富 |

文化・スポーツ推進課 | 文 |

歴史民俗資料館 | 歴 |

学校給食センター | 給 |

図書館 | 図 |

議会事務局 | 議 |

監査委員事務局 | 監 |

公平委員会事務局 | 公平 |

選挙管理委員会事務局 | 選 |

農業委員会事務局 | 農委 |

別表第2(第46条関係)

文書保存期間基準表

項目 | 永年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 |

1 議会の会議録及び議決に関するもの | ○ |

|

|

|

|

2 条例、規則、その他例規の原議及び原本 | ○ |

|

|

|

|

3 行政の機構に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

4 事業の計画、実施に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

5 叙位、叙勲、表彰及び褒章に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

6 市史の資料となる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

7 所轄行政庁の令達、通牒、通達、通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

8 訴訟等に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

9 工事または契約書に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

10 任免、賞罰、その他人事に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

11 財産、公の施設、市債に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

12 市の区域の分合に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

13 事務引継に関する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

14 施設の設置、廃止に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

15 その他10年を超えて保存を要すると認められるもの | ○ |

|

|

|

|

16 告示、公告文書の原議及び原本 |

| ○ |

|

|

|

17 審査請求に関するもの |

| ○ | ○ | ○ | ○ |

18 予算、決算、その他出納に関する証拠書類 |

| ○ | ○ | ○ | ○ |

19 議会関係並びに陳情及び請願に関するもの |

| ○ | ○ | ○ | ○ |

20 国及び府の補助金・負担金に関するもの |

| ○ | ○ | ○ | ○ |

21 行政執行上必要な資料となるもの |

| ○ | ○ | ○ | ○ |

22 市税等各種公課に関するもの |

| ○ | ○ | ○ | ○ |

23 その他5年を超えて10年までの保存を要すると認められるもの |

| ○ |

|

|

|

24 主な行政事務の施策に関するもの |

|

| ○ | ○ | ○ |

25 各種調査、統計に関するもの |

|

| ○ | ○ | ○ |

26 物品に関するもの |

|

| ○ | ○ | ○ |

27 その他3年を超えて5年までの保存を要すると認められるもの |

|

| ○ |

|

|

28 その他1年を超えて3年までの保存を要すると認められるもの |

|

|

| ○ |

|

29 前各号に該当しないすべての文書 |

|

|

|

| ○ |

備考

1 保存期間の種別は、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 特に重要な文書 永年

(2) 重要な文書 10年

(3) 他の区分に該当しない文書 5年

(4) 軽易な文書 3年

(5) 特に軽易な文書 1年

別記様式第1号 削除

別記様式第3号から別記様式第5号まで 削除

別記様式第7号及び別記様式第8号 削除

別記様式第10号から別記様式第11号の2まで 削除

別記様式第13号及び別記様式第14号 削除

別記様式第17号 削除